文獻標識碼: A

文章編號: 0258-7998(2015)04-0112-04

0 引言

無線傳感器網絡是集無線傳感技術、網絡技術、通信技術于一體的新興網絡,由在監測區域內部署的大量傳感器節點通過無線電通信協作地感知、采集和處理網絡覆蓋區域中被監測對象的信息,并將數據信息發送給網絡管理者[1]。傳感器節點體積微小,通常攜帶電池能量十分有限,且部署區域環境復雜,因此如何高效使用節點能量,使網絡生存周期最大化是傳感器網絡有效運行的首要問題[2]。如何在現有能量供應和功能的前提下,采用一種高效處理和分析無線傳感網絡能耗問題的方法來降低系統能耗,最大限度延長網絡生存時間和提高網絡性能就成為無線傳感器網絡設計中的核心問題。HEIZELAN W B等人計算出3種典型路由協議的能耗公式,利用能耗公式求無線區域內的能耗率,但能耗率的計算取決于模型區域[3];路綱十等人通過路由機制也建立了相應的能耗模型,但模型容易受通信半徑的影響[4]。Guo C等人通過分析協議wise MAC,得出了節點在各狀態下的能耗表達式,但表達式僅針對于單跳節點[5]。

綜上可以看出,所建立的無線網絡能耗模型只針對于某一協議、路由或節點狀態,都沒有建立一個較全面、準確的模型。本文針對該問題進行了深入研究,提出了基于半馬爾科夫鏈的無線傳感網絡能耗模型。

1 無線網絡能耗分析

無線傳感器網絡主要由大量能量受限的傳感節點構成,它們分散在相應的區域內依靠電池工作[6]。當有些傳感節點部署在惡劣的環境中時,節點的電池電量一旦耗盡就很難更換,致使無線傳感網絡壽命大大降低。因此很有必要建立一個符合實際環境的能耗模型,通過預估節點的能耗剩余值來適當調節節點的工作狀態,延長節點使用時間,最終達到提高整個無線網絡使用壽命的目的。

1.1 節點能量消耗特征

一個典型的無線傳感器節點通常由傳感器模塊、微控制器模塊、無線通信模塊和電池模塊4部分組成[7]。前3個為耗能模塊,其中傳感器模塊和微處理器模塊相對于無線通信模塊來說能耗很小,在理想狀況下的節點總能耗基本可以忽略不計[8]。無線通信模塊工作的過程一般分為4個狀態:發送、接收、空閑和睡眠。在這些狀態中,處于發送狀態時能耗最大,其次是接收和空閑狀態,而當節點處于睡眠狀態時,能耗很低[9]。一個節點處于睡眠狀態的時間決定了該節點的壽命。另外在節點中還包括操作系統、通信協議、調度協議和算法等軟件,節點調度協議中由于調度不當也產生一定的能耗。

目前在不嚴重影響無線網絡性能的前提下,很多學者通過設計節點調度算法來提高節點的使用時間,這些節點調度算法通常是最大限度地使傳感節點處于休眠狀態,這雖然在一定程度上延長了網絡的使用壽命,但其不足也很明顯:在高密度性的無線傳感網絡中,節點狀態的調度會不時地偵聽信道,這不僅影響無線信道的利用率,還會產生大量的冗余數據并消耗能量。

1.2 網絡層能量消耗特征

無線傳感器網絡是一個網絡實體,網絡能耗不僅僅是網絡中節點能耗的總和,還有在整個網絡運行過程中由于其他原因所產生的多余能量損耗。在網絡層能耗消耗主要由網絡負載過高、信道噪音和數據碰撞等因素造成[10]。

在高密度、高流量的無線傳感網絡中因數據碰撞導致的重傳能耗時常發生,網絡層的能耗主要由數據碰撞產生。很多學者根據傳感節點的不同狀態建立了整個無線網絡的能耗公式。但是在實際應用中,由于無法推導出傳感節點狀態的概率分布,其公式本身會隨著事件發生頻率而變化,這樣對計算單個傳感節點的能耗比較困難也不切實際。而基于半馬爾可夫鏈作為數學模型對無線傳感器網絡進行能耗建模能有效解決此類問題。

2 基于半馬爾科夫鏈的能耗模型

能量的有限性是無線傳感網絡區別于其他網絡的最大特征,如何有效利用節點的電池電量、延長節點的生存周期是無線傳感網絡能耗研究的重點。單個節點的能耗不僅與自身的硬件特征、網絡環境有關,還與其狀態密切相關。網絡中單節點工作狀態的轉換是個隨機過程,即傳感網絡中節點下一工作狀態的改變只和現在所處的工作狀態有關,與上一工作狀態無關,工作狀態之間的轉換不是等概率事件。半馬爾科夫鏈是解決時間隨機過程最佳的模型。

2.1 模型的提出

在無線傳感網絡中,節點在數據發送、數據接收、空閑和睡眠狀態的概率是不同的,這與網絡的實際情況有關,也與節點的類型相關。有些傳感器節點的作用就是數據采集,數據采集發送、空閑和睡眠的概率就大一些;而有些節點作為網關使用,處于數據接收和發送狀態的概率相比其他節點要高。這種不同的工作狀態以一定的概率在離散時間內隨機變化過程近似于半馬爾科夫鏈。

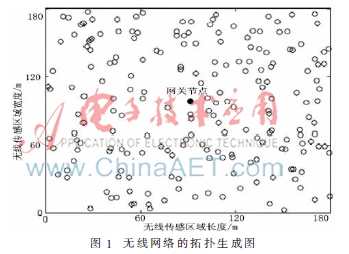

為了驗證所提出模型的有效性,對實際網絡進行了一般化布置,假定在平面內有150個固定的網絡傳感節點,分布在長寬為(180 m×180 m)的監測區域內。網關節點位于監測區域的中心點。網絡的拓撲生成圖如圖1所示。

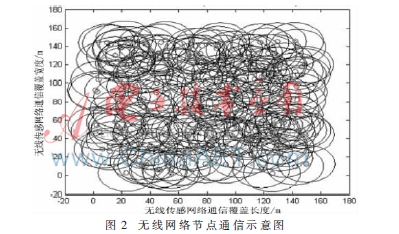

這里所使用的傳感節點以半徑20 m作為通信范圍,根據無線傳感網絡拓撲圖可以得到無線傳感器網絡中節點之間的相互通信網絡示意圖如圖2所示。

由圖2可以看出,在監測區域的邊緣通信覆蓋不是很好,但是在其他監測區域通信區域的覆蓋較為完備。為了計算所構建模型的能耗,這里假設除了網關節點外所有的傳感節點網絡參數、能耗值、通信覆蓋范圍都是一樣的并且處于半雙工的工作狀態,無線傳感器網絡在創建初期網絡復雜多變,分析此時的能耗沒有針對性,這里所分析的無線傳感器網絡已經創建完畢,同時路由信息已經存在。

2.2 模型的建立

通過對單個傳感節點進行能耗建模,同時考慮網絡其他參數對該節點的能耗影響,以單個傳感節點的能耗研究分析整個網絡的使用壽命,再以網絡能耗分布圖形象反映整個傳感網絡的能耗消耗和能量分布,找出能耗大、剩余能量少的節點,有針對性地減少這些節點的工作狀態,從而延長整個傳感網絡的使用壽命。這里將傳感網絡的能耗模型分為:傳感節點模型、網絡組織模型、節點流量模型。網絡組織模型與實際使用的網絡協議有關,無論使用何種協議,節點的工作狀態流程都是不變的。為了方便建模和測試,這里假設網絡組織模型已定。

2.2.1 傳感節點模型的建立

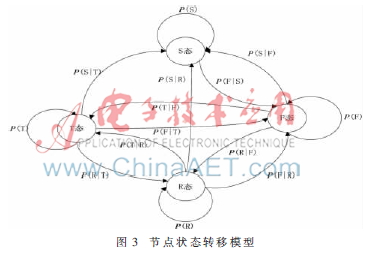

傳感節點的能耗主要產生于節點對數據的傳送,特別是在數據量比較大的情況下,節點持續工作在數據的發射狀態。為了減少傳感節點的空閑偵聽,現有的傳感網絡MAC層引入睡眠機制來減少節點不必要的能量消耗。這里將傳感節點的工作狀態分為數據發送狀態(Transmission status,T態)、數據接收狀態(Receiving status,R態)、睡眠狀態(Sleeping status,S態)和空閑狀態(Free status,F態)。在數據發送狀態時節點將發送緩沖中的數據發送出去,數據接收狀態時傳感節點將信道發來的數據存儲到接收緩存中;睡眠狀態時傳感節點將關閉所有模塊,從而大大降低電池能量消耗;空閑狀態時傳感節點既不發送數據也不接收數據,但是會偵聽信道的情況。這里規定P(i)為傳感節點在i狀態下的概率,傳感節點的狀態轉移模型如圖3所示。

根據圖3可以得出無線傳感網中節點的狀態轉移矩陣P,其表達式為:

P=P(S) P(T|S) P(R|S) P(F|S)

P(S|T) P(T) P(R|T) P(F|T)

P(S|R) P(T|R) P(R) P(F|R)

P(S|F) P(T|F) P(R|F) P(F)(1)

根據概率相關性質可以得到:

P(S)+P(T|S)+P(R|S)+P(F|S)=1(2)

P(F)+P(S|F)+P(T|F)+P(R|F)=1(3)

P(T)+P(S|T)+P(R|T)+P(F|T)=1(4)

P(R)+P(S|R)+P(T|R)+P(F|R)=1(5)

P(R)+P(S)+P(T)+P(F)=1(6)

通常,傳感節點從睡眠狀態被喚醒,不會不經歷空閑偵聽信道而直接進入其他工作狀態,所以P(S|T)和P(S|R)都為0。這里假設節點狀態之間的轉換時間間隔為?駐T,在n×?駐T時間內,傳感節點經歷了n次工作狀態的轉變,在n→∞時,無線傳感網絡的狀態轉移概率為:

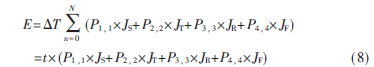

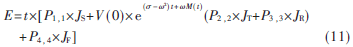

式中P1,1、P2,2、P3,3、P4,4分別為傳感節點處于S態、T態、R態和F態的概率。同時假設傳感節點在S態、T態、R態和F態的功率分別為:JS、JT、JR、JF,在t=n×?駐T時間內傳感節點的能耗模型為:

2.2.2 節點流量模型

傳感節點的能耗模型是在已知節點不同工作狀態下的功率后才能計算單個傳感節點的能耗值,但實際應用中,無法確定無限時間內傳感節點在各工作狀態下的穩態概率,并且各傳感節點不同狀態下的功率與網絡的流量有一定的關系,所以需要建立流量模型來進一步精確能耗。

通過分析無線網絡流量的產生可知,無線傳感網絡中節點的流量由傳感節點自身采集的數據量和從周圍接收到的數據量組成。所研究的傳感節點感知狀態的變化近似于泊松過程,記為?駐M。單位時間內傳感節點自身產生的網絡流量正比于節點狀態變化量與此時無線傳感網絡流量的乘積。節點轉發的數據量顯然正比于此時整個網絡的流量變化。

由此,假設當前無線傳感網絡的流速為V,?駐V表示流速變化量,則?駐V可由兩部分組成:一部分正比于網絡流速V,參數設為?滓;另一部分正比于流速與?駐M的乘積,參數設為?棕。可以得出:

流速V關于時間的函數V(t)滿足幾何布朗運動。其中V(0)表示無線傳感網絡初始化完成后節點所產生的起始網絡流速。不同的?滓和?棕參數代表不同的節點流速函數,結合傳感節點的能耗模型,可以得出傳感網絡中節點的能耗一般式:

3 能耗模型的驗證

在所構建的能耗模型下剩余能耗的估計值與實際節點的剩余能耗值之間的差越小,越能說明能耗模型的現實性。在測試中選取編號為08、40和92的節點進行剩余能量比較,初始化各傳感節點的能量為10 J,能耗模型與實際之間的差值結果如圖4所示。

從圖4可知,節點剩余能量的大小與實際環境是相符的。8號節點的剩余能量最少,這是由于此節點距離網關節點最近,需要轉發外網到網關節點的數據,同時還要發送網關節點發來的數據;40號節點位于傳感網絡的中部,需要轉發的數據較8號節點少一些;92號節點處于網絡的外圍,只需要發送與自身相關的數據即可,較少轉發網絡中的其他數據,所以能耗的剩余值較大。總體上各個范圍內的傳感節點的實際能量剩余值與本文所建能耗模型估計的能量剩余值基本吻合。從測試結果的圖示中可以發現,距離網關節點近的傳感節點能量消耗較為嚴重,需要根據模型能耗剩余曲線的走勢,設定節點能耗剩余值的限值,一旦節點剩余能量接近限值時,有針對性地改變節點的工作狀態,可延長整個傳感網絡的使用壽命。

4 結論

本文提出了一種基于半馬爾科夫鏈的無線傳感器網絡能耗模型,模型主要分為節點模型和節點流量模型兩部分。節點的狀態變化符合半馬爾科夫鏈的規律,從而利用半馬爾科夫鏈理論建立傳感節點狀態轉移矩陣。當時間趨于無窮時,計算出節點的在各工作狀態的穩態概率,繼而得出節點的能耗模型;同時分析無線網絡實際流量分布,分別計算出節點的感知流量和網絡轉發流量,最終得出傳感網絡中節點能耗的一般式。實驗任選3個不同位置的節點進行測試,得出節點實際能耗剩余值與文中所建立模型能耗預估值是吻合的,從而證明文中所建立的模型實際可用。

參考文獻

[1] 顧沈君.基于WSN的空洞路由算法研究[D].揚州:揚州大學,2012.

[2] 謝和平,周海鷹,左德承,等.無線傳感器網絡能量優化與建模技術綜述[J].計算機科學,2012,39(10):15-16.

[3] HEIZELAN WB,CHANDRAKASAN AP,BALAKRISHMAN H.Application-specilific protocol architecture for wireless microsensor networks[J].IEEE Trans. on Wireless Comm-unications,2002,1(4):660-670.

[4] 路綱十,周明天,佘壁,等.無線傳感器網絡路由協議的

壽命分析[J].軟件學報,2009,20(2):375-393.

[5] GUO C,ZHONG L,RABAEY J.Low power distributed MACfor ad hoc sensor radio networks[C].Global Telecommunica-tions Conference,2001,5:2944-2948.

[6] Liu Xinxin.SinkTrail:A proactive data reporting protocol forwireless sensor networks[J].IEEE Communications Magazine,2013,40(8):151-162.

[7] Peng Yu,Luo Qinghua,Peng Xiyuan.The design of low-power wireless sensor node[C].2010 Instrumentation and Measurement Technology Conference(I2MTC).2010:917-922.

[8] 掌明.基于最大生存周期的無線傳感器網絡能量模型研究[J].現代電子技術,2007,30(21):38-40.

[9] 王淑華,陳國定,趙國炳.一種無線傳感器網絡能耗模型及有效性分析[J].計算機應用與軟件,2011,28(2):215-216.

[10] YU Z,XIAO B,ZHOU S.Achieving optimal data storage position in wireless sensor networks[J].Computer Comm-unications,2010,33(1):92-102.