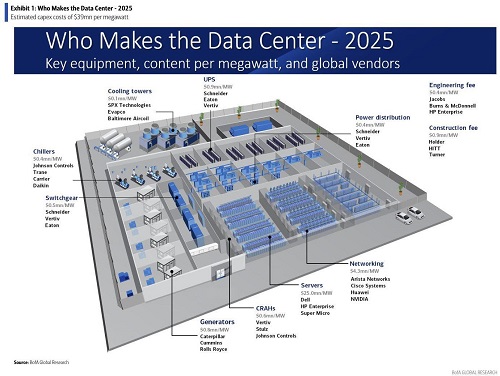

9月24日消息,根據美國銀行全球研究(BofA Global Research)部門最新發布的研究報告顯示,隨著人工智能、云端服務與大數據分析需求激增,數據中心已經成為新時代的基礎設施,到2025年,全球數據中心每兆瓦的建設成本已經達到了3,900萬美元, 資金分配涵蓋服務器、網絡設備、冷卻系統、電力基礎設施及建筑工程等眾多方面。

服務器成本占比超60%

報告顯示,目前服務器(Servers)仍是數據中心最核心的投資環節,每兆瓦需要投入2,500萬美元,占總成本超過60%。主要供應商有戴爾、惠普企業(HP Enterprise)及 Super Micro等,產品涵蓋通用計算服務、人工智能服務器等,是數據中心業最強大的 “運算心臟”。

網絡設備

成本占比僅次于服務器的則是網絡設備(Networking),每兆瓦需要投資的金額達430萬美元,在總成本當中占比約為11%。 在數據中心對于高帶寬、低延遲的網絡需求驅動下,Arista Networks、思科(Cisco)、華為、英偉達(NVIDIA)等企業是主要玩家。其中,英偉達主要是憑借收購 Mellanox 切入高速網絡領域,強化了其GPU運算+網絡一體化的優勢。

冷卻系統

隨著服務器的性能越來越強,能耗也是越來越大,所以冷卻需求成為數據中心設計的關鍵。 雖然冷卻系統在整個數據中心當中的總成本僅比較小,但其穩定性卻直接影響計算效率。

根據預計, 散熱系統當中的冷卻塔(Cooling Towers)成本約為每兆瓦 10 萬美元 ,主要供應商為 SPX Technologies、Evapco、Baltimore Aircoil。

水冷機組(Chillers)每兆瓦成本約為40萬美元,供應商主要有Johnson Controls、Trane、開利Carrier、Daikin等廠商。

機房專用空調(CRAHs)每兆瓦成本約為60萬美元(約新臺幣1,793萬元),主要供應商包括Vertiv、Stulz、Johnson Controls。

隨著液冷技術更普及,冷卻市場可能有新技術與供應鏈變革。

電力基礎設施

數據中心中心對電力的依賴程度極高,電力相關投資成本合計約每兆瓦260萬美元,主要是確保系統能任何狀況下維持運轉。 另外,發電機(Generators)投資成本約為每兆瓦80萬美元(約新臺幣2,391萬元),由Caterpillar、Cummins、Rolls Royce提供,用于斷電備援。

還有不斷電系統(UPS)的投資每兆瓦90萬美元(約新臺幣2,690萬元),主要確保電力中斷時能夠瞬間供電,主要供應商為Schneider、Eaton、Vertiv。

而開關設備(Switchgear)與電力分配系統(Power Distribution)的投資成本分別約為每兆瓦 50 萬與 40萬美元 ,同樣由 Schneider、Vertiv、Eaton 當廠商主導。 這些電力設施雖非核心設備,但卻是支撐數據中心穩定運行的基礎。

工程與建筑投資是隱藏的高成本區塊

除了硬件,數據中心還需龐大的廠房設計與施工資金。 工程設計費(Engineering Fee)約為每兆瓦40萬美元 ,主要由 Jacobs、Burns ?& McDonnell、HP Enterprise 提供專業服務。 而建筑施工費(Construction Fee)則是高達每兆瓦90萬美元,主要由Holder、HITT、Turner等建筑巨頭承攬。

這些建筑設施的工程成本突顯數據中心并非單純科技設施,而是跨足土木、機電與信息科技的超大型基礎建設工程。

全球供應鏈版圖是美國領跑,歐洲亞洲分庭抗禮

從供應商分布看,美國廠商在服務器、網絡及電力設備領域占據主導地位,包括戴爾、HPE、思科、英偉達、Caterpillar 等。 歐洲企業如Rolls Royce、Stulz、Schneider等在發電、冷卻及電力管理領域仍具優勢。 亞洲企業如華為等在網絡設備市場的份額不容忽視,日本大金(Daikin)冷卻技術也是實力強勁。 整體全球供應鏈呈現“美國領跑、歐洲支撐、亞洲崛起”的格局,未來地緣政治與科技戰加劇,分工體系可能出現變數。