成亞玲,譚愛平,謝丁峰

(湖南工業職業技術學院 湖南 長沙 410208)

摘要:無線傳感網絡設計主要是減少能源消耗,延長網絡生存時間。介紹了一種異質傳感網絡應用于現存聚類算法的研究,并提出了一種高效節能的預測聚類算法,此算法能適應能源和目標異質的傳感網絡。根據能源和通信成本等各種因素,該算法能使節點選擇簇頭。相對于具有較低剩余能源的節點來說,具有較高剩余能源的節點成為簇頭的概率較大,因此可以均勻消耗網絡能源。為了減少聚類階段進行廣播時的能源消耗和延長網絡生存時間, 建立了一種用于常規數據采集節點的能源消耗預測模式。相對于目前聚類的算法來說,仿真結果表明該算法可實現更長傳感網絡生存時間、更高能源效率和卓越網絡監測質量。

關鍵詞:無線傳感器網絡;節能;異質傳感網絡

中圖分類號:TP14文獻標識碼:ADOI: 10.19358/j.issn.1674-7720.2017.02.019

引用格式:成亞玲,譚愛平,謝丁峰.多層無線異質傳感網絡的高效節能預測聚類算法[J].微型機與應用,2017,36(2):60-65,69.

0引言

*基金項目:湖南省教育廳優秀青年科研項目(15B072);湖南省教育廳科研項目(15C0452)近年來,無線傳感器網絡(WSN)[1]已成為研究熱點,并有廣泛的潛在應用范圍,主要運用在環境監測、軍事探測、工業控制和家庭網絡[25]。但在實際應用中,為了滿足傳感網絡技術的各種應用程序要求,異質無線傳感網絡(Heterogeneous Wireless Sensor Networks,HWSN)[6]的研究已引起了更多關注。

HWSN是由不同類型的傳感節點組成的,此傳感節點的應用范圍廣泛[79]。對于HWSN來說,應優先考慮減少網絡運行中能源消耗、改善網絡負載能力和穩定性、延長網絡生存時間。

組織聚類傳感節點能有效減少網絡中的能源消耗。由于能源配置和網絡演變的動態性和復雜性,難以在異質網絡中設計一個既節省能源,又能提供可靠數據傳輸的聚類協議。

本文提出了一種新型異質傳感網絡模式,此模式擁有異質監控目標、能源和所有異質節點。對于具有這些特性的異質網絡來說,為了能更合理利用網絡能源和延長網絡生存時間,提出一種高效節能的預測聚類算法(EnergyEfficient Prediction Clustering Algorithm,EEPCA)。

通過比較通信范圍內的一個節點能源和其他節點平均能源,EEPCA確定節點能源因素。根據所有節點內一次通信所消耗的平均能源比率,EEPCA確定通信成本因素。在節點成為簇頭后,EEPCA確定理想平均能源消耗。節點成為簇頭的可能性直接與能源因素和通信成本相關。在每回合節點聚類中廣播能源信息時為了節省能源消耗,本文提出了用于節點的能源預測模式,此節點的數據采集(如溫度、濕度)在時間間隔和信息長度方面有規律。考慮到網絡環境變化和計算出的節點能源消耗與實際節點的能量消耗間的誤差,如果在初始階段的當前回合中節點的剩余能源和最后回合的預測數值之間的差異在一定范圍之內,那么節點可設置為不需廣播其能源信息。仿真結果表明,相比其他聚類協議(如LEACH、SEP和EDFCM),EEPCA可以實現更長網絡生存時間、更高能源效率和卓越網絡監控質量。

1相關工作

在無線傳感網絡中,LEACH[10]是最流行分布式聚類路由協議的一種。在初始化階段,LEACH進行簇頭選擇。為了平衡所有網絡節點的負載,LEACH在每一回合選擇簇頭節點。每一回合中可看出最佳簇頭選擇的比例。只有當節點i的可能性低于以下閾值的可能性,那么成為簇頭公式如下:

![D]RZII5ZW3XIEKI`]H{HWM8.png D]RZII5ZW3XIEKI`]H{HWM8.png](http://files.chinaaet.com/images/2017/03/13/6362503322021881125495472.png)

其中,r為回合的當前數量,G為最后回合中未成功成為簇頭的一系列簇頭節點(rmod(1/popt))。

然而,LEACH存在一定局限性:(1)LEACH未考慮優化簇頭的數量;(2)為了實現每一節點中均衡的能源消耗,LEACH必須基于以下2種假設:①每個節點的初始能源均等;②在充當簇頭時每一節點所消耗的能源均等。

許多學者已對HWSN做了深入研究。文獻[10]中改善了LEACH算法,并提出一種根據剩余能量選舉簇頭的LEACHC算法。然而,每個節點需知曉當前網絡的總能源之后才能確定其是否可成為簇頭,但LEACHC算法需得到路由協議的支持,因此此分布式實施難以實現。SEP[11]是為兩層異質網絡而設計的,但SEP不適合于多層異質網絡。

為今后進一步研究,文獻[6]、[12][14]中依據不同的初始能源討論了異質網絡模式。文獻[15]中提出了一種用模糊邏輯來克服LEACH算法缺陷的簇頭選擇方法。通過調查發現使用模糊變量可延長網絡生存時間。

文獻[14]中提出EEHC協議。該協議基于同初始能源有關的加權概率來選擇簇頭。初始能源越高,成為簇頭的概率則越高。然而該協議不能預測能源消耗,因此該協議的性能在異質網絡方面受到限制,其中異質網絡中的部分節點是常規數據采集節點。

文獻[13]中提出EDFCM協議,該協議適用于三種不同異質節點的網絡。在本協議下網絡模型節點分為兩種普通類型:一種是履行管理信息的功能;另一種是收集不同數據(分為類型0和類型1)。類型1具有更復雜的硬件和軟件結構,因此其具有較多初始能源和更大數據傳輸能力,但該協議的應用范圍僅限于只有兩種普通節點的網絡中。

文獻[14]提出ERP聚類路由協議。在具備本質聚類特性的情況下,本文提出具有合適功能的進化算法。

2系統模式和問題描述

2.1無線傳感網絡中的異質模式

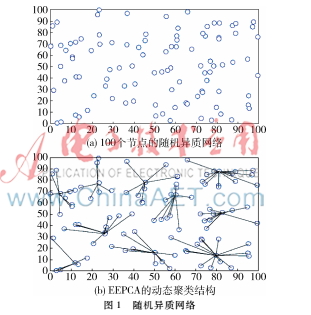

為了滿足高效監控需求,本文描述HWSN模式的不同初始能源和監控目標。網絡模式的基本假設如下:網絡位于M×M正方形區域(如圖1所示);N傳感節點隨機分布于網絡中;節點是固定的,且其基地臺位于區域的中間位置。傳感節點監測各種目標,并定義一些節點為常規數據采集(Regular Data Acquisition, RDA)節點:這些節點在固定間隔內送回固定長度的信息;而在采集數據中一些節點并不常規,導致送回的信息也不常規。

因此兩種方式下節點為異質:(1)異質數據采集常規:采集數據時一些節點常規,而一些不常規。所有常規節點在循環期間傳輸n1~n2信息,且信息容量在[l1,l2] bit間;(2)所有節點的初始能源是異質的。

節點不具有任何位置信息,但卻能根據接收的信號強度來計算出節點間距離。網絡中的節點組織于聚類形式中。簇頭執行數據融合功能并負責將合成數據傳輸至基地臺。網絡中只存在一個基地臺。節點初始能源隨機分布于坐標(Emin,Emax)中。對于任何節點i來說,其初始能源為Ei。

2.2能源消耗模式

本文運用一種簡單的能源消耗模式[10]來計算出通信過程中的能源消耗,同時忽略計算、儲存等過程中的節點能源消耗。

通過距離d傳輸l bit信息時,傳輸器的能源消耗如下:

接收器的能源消耗如下:

ERx(l)=ERx_elec(l)=lEelec(3)

其中,Eelec是每bit沿著傳輸器或接收器周圍運行時的能源消耗;εfsd2和εmpd4是依賴于傳輸器放大模式的放大能源。

2.3問題描述

EEPCA必須完全考慮以下因素:

(1)算法應完全分布并自行組織。每個節點必須決定是否能成為一個簇頭或在聚類階段中[10]屬于簇頭的一名成員;

(2)具有更多剩余能源的節點必須具有較高的可能性成為簇頭,必須確保聚類的通信成本低,但能源并不是簇頭選擇的唯一因素;

(3)確保聚類負載平衡;

(4)在每一回合初始聚類階段中廣播節點時為了節省能源消耗,建立RDA的一種能源預測模式。

3EEPCA 聚類算法

3.1節點間的距離計算

根據傳輸過程中信號強度衰減,可算出之前的節點間的相互距離。在聚類階段,所有節點使用某一傳輸能源來進行廣播。例如,節點i使用能源Etrani來廣播信息至其他節點,廣播信息包含其信息傳輸周期ti、信息長度li和其能源信息Ei。節點j 探測接收信號強度Erecj,i的同時還需接收信息。傳輸能源和接收能源的關系如下:

![@(~]@C~8V8{XZ3XKMDBO`@2.png @(~]@C~8V8{XZ3XKMDBO`@2.png](http://files.chinaaet.com/images/2017/03/13/6362503330674918385363772.png)

其中K是常量;dαi,j是節點i和節點j的相對距離;a是能源距離的梯度,依據傳感網絡運行的自然環境其數值在1~6之間改變。因此,節點i和節點j的距離如下:

節點建立了基于接收數據的鄰居節點的一種路由表格,并在其通信范圍內為所有節點節省了所有相關的信息。網絡中的所有節點由每個節點的一個整數值來標記。存儲于路由表格中的信息包含節點和鄰居節點間的距離、簇頭節點的ID、至簇頭的距離、當前能源和預測能源消耗。

3.2簇頭選擇

簇頭節點可執行額外功能,如數據融合和信息傳遞。這些額外功能導致簇頭節點能量過度消耗而迅速死亡。通常做法是利用簇頭重分布使其他節點擁有更多機會成為簇頭節點。

設置popt為成為最優簇頭的比例,Pi成為節點i被選為簇頭的概率。在能源異質的無線傳感網絡中,Pi計算復雜化。目前,通過使用節點當前剩余能源的比率和整個無線傳感網絡的平均能源值來確定異質無線傳感網絡中許多聚類算法來確定Pi參數,但是后者難以獲取[13],尤其對于那些不同節點監測不同目標物的網絡。最終,主要誤差很可能發生在預測平均能源中。

理想情況下,節點分布均勻,并能在相同頻率和長度下送回數據。設置dtoBS為簇頭節點和BS間的平均距離,設dtoCH為簇類的成員節點與簇頭節點間的平均距離,其結果如下[10 ]:

![A6KNSFFW]06}]YID9B2M1]K.png A6KNSFFW]06}]YID9B2M1]K.png](http://files.chinaaet.com/images/2017/03/13/6362503333340516572117280.png)

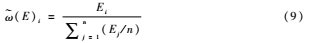

在聚類的初始階段,對于任何節點i來說,其通信范圍內有n個節點,且節點n1和i節點的距離小于d0,但節點n2和i節點的距離大于d0。因此考慮到節點i能源的比率和通信范圍內(E)i所有節點的平均能源,影響簇頭可能性的能源因素如下:

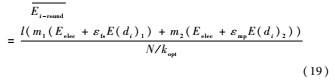

考慮到網絡中的節點分布,如果節點已經分簇,簇和簇頭節點之間的平均距離遠,一次簇內的通信成本高是不可避免的。設置Ei-round為成為簇頭節點的節點i和簇內其他節點的一次通信所需要的平均能量消耗,公式如下:

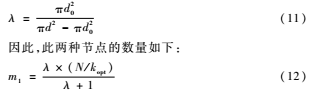

在理想情況下,網絡中的節點分布均勻,且每次數據傳輸都能在相同長度l下將數據送回。每個聚類的節點數量是Nkopt。如果m1節點到簇頭的距離小于d0,而m2節點到簇頭的距離大于d0,那么此兩種節點的比率如下:

隨機節點分布可看為泊松點過程[19]。理想的情況下,在圓圈A中有n個點,且均勻分布在A中的位置都是相互獨立的隨機變量。di是一個隨機變量,并呈現出從一個泊松點(xi,yi)到此圓圈中心點的距離。圓圈內所有泊松點到中心點的預期值如下:

任何半徑在中心點周圍旋轉后能得到一個圓圈,因此需要考慮一個隨機半徑上的泊松點分布。在圓圈內的所有泊松點分布均勻,且泊松點的密度與半徑平方成比例。因此,在隨機半徑上的泊松點密度概率如下:

![AESDT8_Z459S9]H6SLQ~0A7.png AESDT8_Z459S9]H6SLQ~0A7.png](http://files.chinaaet.com/images/2017/03/13/6362503340643543369051559.png)

因此,在理想情況下聚類的一次數據傳輸中平均能源消耗如下:

通過式(10)和式(19),影響簇頭選擇概率的通信成本因子(C)i如下:

整合節點能源因素和通信成本因子,節點i成為簇頭的概率如下:

pi=popt×(α(E)i+β(C)i)(21)

其中α和β是計算因子,此因子主要是在演算Pi中調節能源因子和通信因子的比例,α+β=1。

LEACH閾值方式T(i)的限制應根據以下兩個步驟得到完善:(1)推進T(i)進入多層異質網絡中;(2)在EEPCA中,考慮能源因子和通信成本因子,并改善T(i)的演算方式,如下:

當一個節點未成功被選為簇頭時,rs是回合數量。一旦此節點被選為簇頭,那么rs則被重設為0。

3.3能源消耗預測機制

在網絡完成一個回合之后,一個新的節點需被選為簇頭。為了確定節點成為簇頭的可能性,有必要重新評估能源因子和通信成本因子,這樣就能獲得當前節點的剩余能源。最早的方法如下,網絡中的所有節點都在聚類第一個回合時執行廣播。然而,當聚類每個回合進行廣播時大量能源將被消耗。因此,本文為RDA節點提出一種能源消耗預測機制。

在r-1回合中,對于任何節點j來說將花費nj次來傳輸信息,且其長度為lj,另外節點i和節點j的距離為di,j。由于每個節點都會在通信范圍和相互距離內保持所有節點的相關信息,節點j′的通信范圍內的任何節點都能計算r-1回合中節點j的能源消耗如下:

當開始執行r-1回合時,在r回合的初始階段能預測出節點j剩余能源如下:

Ejr-prediction=Ejr-1-Ejr-1-comsume(24)

由于受諸多因素影響(如網絡環境改變),當開始執行r回合時,所有節點需重新聚類,且其新的簇頭需被重新選擇,確定節點j。

當前節點的剩余能源的當前剩余能源是否在最后一輪回合被預測,其結果如下:

如果γ小于常數ε,那么能接受能源預測誤差。在初始階段r回合中,節點j不能廣播其能源信息,且根據計算結果其剩余節點能在路由表中更新節點j′。

4仿真實驗

4.1仿真環境構建

本文提出一種評估性能的算法,且在MATLAB中進行了仿真實驗。實驗隨機仿真了在100 m×100 m范圍內的傳感節點。在形成之后,節點成為靜止狀態,且100個節點隨機分布于此區域內。假設BS位于區域內的中心位置,用于此實驗中的參數如表1所示。比較EEPCA、LEACH、SEP和EDFCM的性能,所有結果都是100次獨立實驗的平均值。

4.2實驗結果和分析

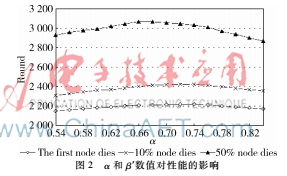

在EEPCA中,α和β分別是計算pi中調節能源因子和通信成本因子的計算因子,并滿足α+β=1。改變α和β數值后觀察EEPCA的性能。此實驗設置所有節點的能源為異質,且其初始能源是1~3 J。除了RDA節點外,網絡中的所有監測的目標物都為異質。在TDMA時間段中所有節點會發送4 000 bit的信息給簇頭。

當α和β數值隨著上述情況改變時,圖2表明了第一個節點的死亡時間、10%和50%節點的死亡時間。當α數值在0.74附近時,第一個節點的死亡時間和10%節點的死亡時間出現在最后;然而當α數值在0.66~0.68范圍內時,50%節點的死亡時間出現在最后。在后續的實驗中α和β數值統一為0.7和0.3。

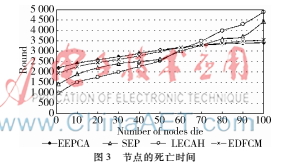

當所有節點為異質時,以往的實驗環境通常會比較EEPCA、LEACH、SEP和EDFCM,并通過測試來分析EEPCA簇頭的選擇機制對算法性能的影響。

圖3的仿真實驗表明了以往實驗環境下不同算法中死亡節點數量的變量,此變量隨著時間的推移而得到。圖3顯示LEACH不能充分利用異質節點的額外能源,其穩定期較短,且其節點死于固定速率中。與LEACH比較,SEP是穩定期較長。EEPCA和EDFCM在X軸上的曲線坡度較小,原因在于EEPCA能在異質網絡中給每個節點均勻分配能源消耗,且其第一個節點和最后一個節點的死亡時間相對較近。

在以往實驗環境中,改變整個節點數量中異質節點的比例,并觀察每個算法的性能。當異質節點的比例在0~100%改變時,圖4展現了從開端至第一個節點死亡時的回合數量。此實驗中所有非能源異質節點的初始能源為2 J。

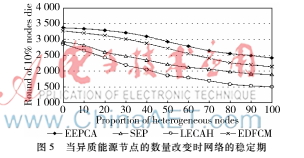

先于10%節點面臨死亡的時間,此時網絡能送回高質量、高可靠性的BS數據[13]。因此圖5表示從開端至10%節點死亡期間的回合數量,也就是其穩定期。

對于異質網絡來說,如果LEACH不是一個聚類算法,那么隨著異質節點的增加,其得到的網絡穩定期將迅速減少。相對于LEACH,SEP能獲得25%以上的穩定期,基本上與參考文獻[11]中呈現的環境結果一致。由于EDFCM考慮不同節點的異質能源,因此其比SEP能獲得更長的穩定期。EEPCA考慮了通信過程中除剩余能源以外的節點能源消耗,因此在異質節點比例增加的過程中EEPCA的穩定期減少率明顯低于其他算法。隨著異質節點的比例更大,就能獲得更長的穩定期。

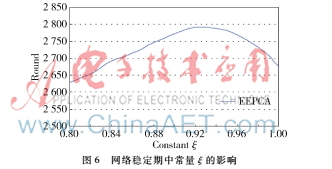

此實驗中介紹了RDA節點。設置網絡中的所有節點能源都為異質,那么50%的節點為RDA節點,10%節點為故障節點。所有RDA節點將在一回合中發送信息3~7次,其信息容量基本在2 000~6 000 bit之間。檢查網絡穩定期中常量ξ的影響,結果如圖6所示。

圖6表明,當ξ的數值在0.92~0.93之間時,網絡得到最大穩定期。

介紹了RDA節點后,應檢查所有算法的穩定期。此實驗設置所有節點為異質能源,50%的RDA節點的常數ξ為0.93,網絡中10%的節點為故障節點。圖7表明EEPCA算法能有效改善異質網絡穩定期結果。

在介紹了能源消耗預測機制后,每回合中聚類階段的廣播頻率有效減少。因此,與其他3種算法相比,EEPCA能有效改善網絡穩定期,通過異質網絡中的兩種方式:初始能源和被檢測的目標物。

圖8BS中接收的信息數量圖8顯示了所有的節點能量異構,50%節點為RDA節點,10%節點為故障節點。在EEPCA中,BS所接收的信息數量長時間呈線性上升趨勢,然而在其他算法中,早期BS所接收信息數量的增長比率開始下降。為了在此四種算法中得出網絡出現故障時所有節點送回BS的信息總數,由EEPCA收集的數據總量比其他三個算法收集到的數據總量要多。因此,EEPCA有更高的網絡監測質量。

5結論

本文通過使用不同初始能源和監測目標物來描述HWSB模式,并提出用于多層異質傳感網絡中的一種高效能源預測聚類算法:EEPCA。基于能源因子和通信成本因子,EEPCA中的每個節點都獨立選擇自身作為簇頭節點,簇頭選擇的概率與節點當前剩余能源和平均通信成本有關。同時,考慮到WSNs通常被用于監測的目標物(如溫度、濕度),且此目標物需定期報道數據及其報道數據的長度通常是固定的,因此給RDA節點介紹了一種高效能源消耗預測機制。通過比較LEACH、SEP、EDFCM和EEPCA,仿真實驗表明EEPCA能獲得更長生存期、更高效能源、更優質網絡監測,且其性能高于其他協議的性能。

參考文獻

[1] AKYILDIZ I F, SU W, SANKARASUBRAMANIAM Y, et al. Wireless sensor network: a survey[J]. Computer Networks, 2002, 38(4): 393-422.

[2] HAENGGI M. Handbook of sensor networks: compact wireless and wired sensing systems[M].Boca Raton: CRC Press, 2005.

[3] CHONG C Y, KUMAR S P. Sensor networks: evolution, opportunities, and challenges[J]. Proceedings of the IEEE, 2003,91(8): 1247-1256.

[4] ESTRIN D, GIROD L, POTTIE G, et al. Instrumenting the world with wireless sensor networks[C].Proceedings of the IEEE International Conference on Acoustics, Speech, and Signal Processing (ICASSP ’01),2001:2033-2036.

[5] CHANG C Y, CHANG H R. Energyaware node placement, topology control and MAC scheduling for wireless sensor networks[J]. Computer Networks, 2008, 52(11):2189-2204.

[6] DUARTEMELO E J, LIU M. Analysis of energy consumption and lifetime of heterogeneous wireless sensor networks[C]. Proceedings of the IEEE Global Telecommunications Conference(GLOBECOM ’02), IEEE Press, Taipei, 2002:21-25.

[7] de FREITAS E P, HEIMFARTH T, PEREIRA C E, et al. Evaluation of coordination strategies for heterogeneous sensor networks aiming at surveillance applications[C]. Proceedings of the IEEE Sensors Conference (SENSORS’09), Christchurch, New Zealand, 2009: 591-596.